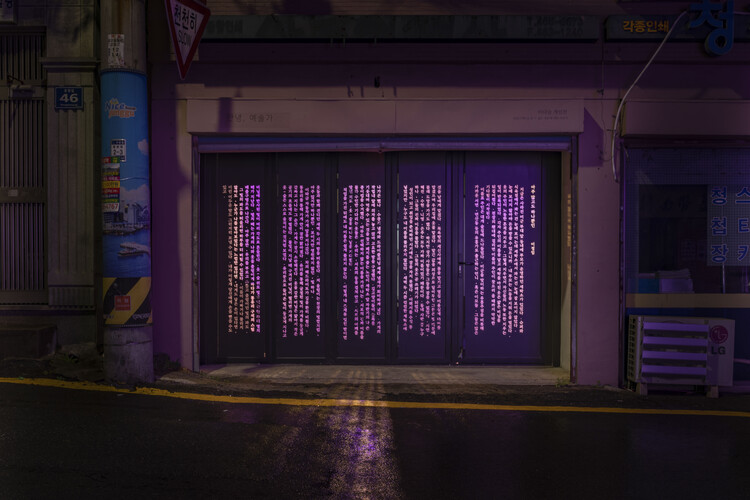

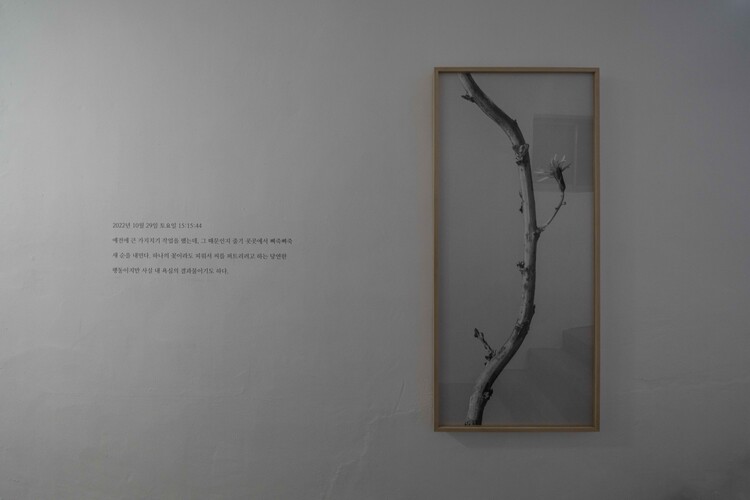

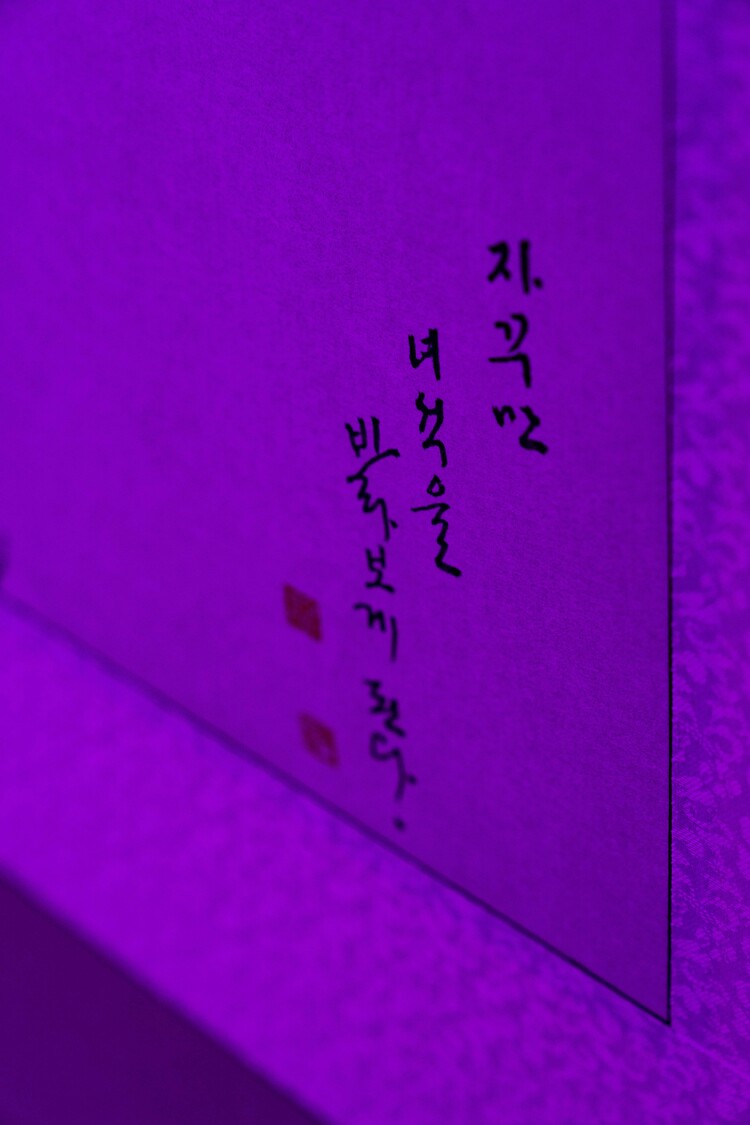

이다슬 개인전 《단풍을 볼 수 없는 청년에 대한 이야기》 2023.03.17.-04.15

모순으로부터 움튼 잡초의 연접성

글쓴이. 창파 (실험실 C 아트 디렉터)

들어가며

2023년 3월 17일에 시작하여 4월 15일 종료된 《단풍을 볼 수 없는 청년에 대한 이야기》는 이다슬 개인전이자, 오픈스페이스 배의 2세대 운영진이 삶과 예술을 일치시키는 태도로 작업 하는 작가를 초대한 첫 번째 기획전이다.

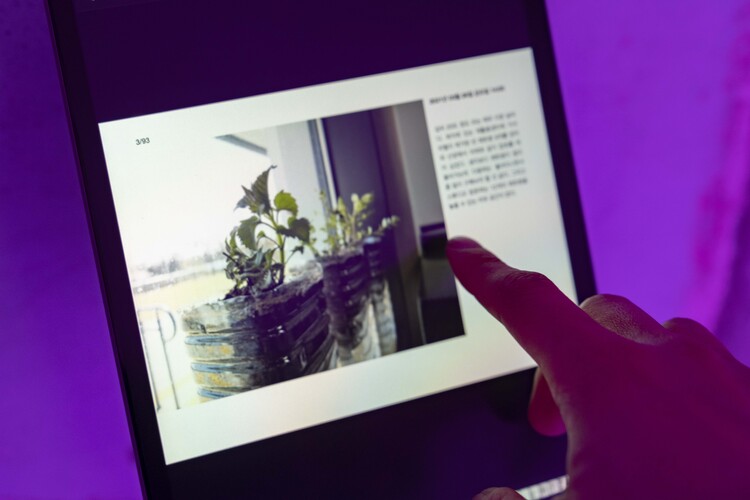

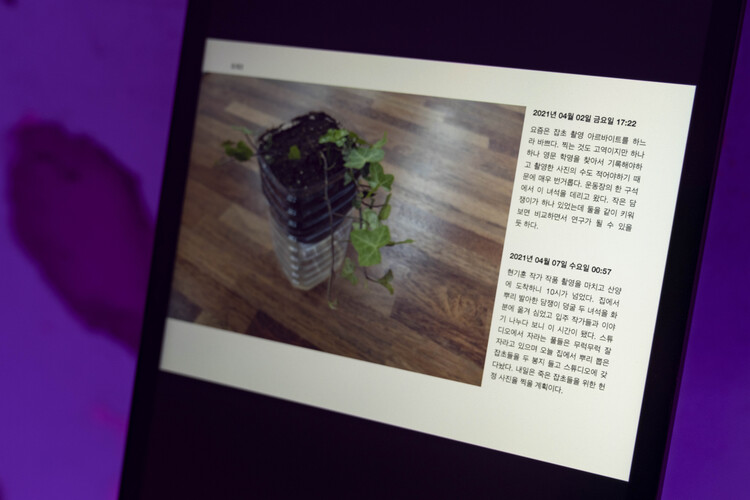

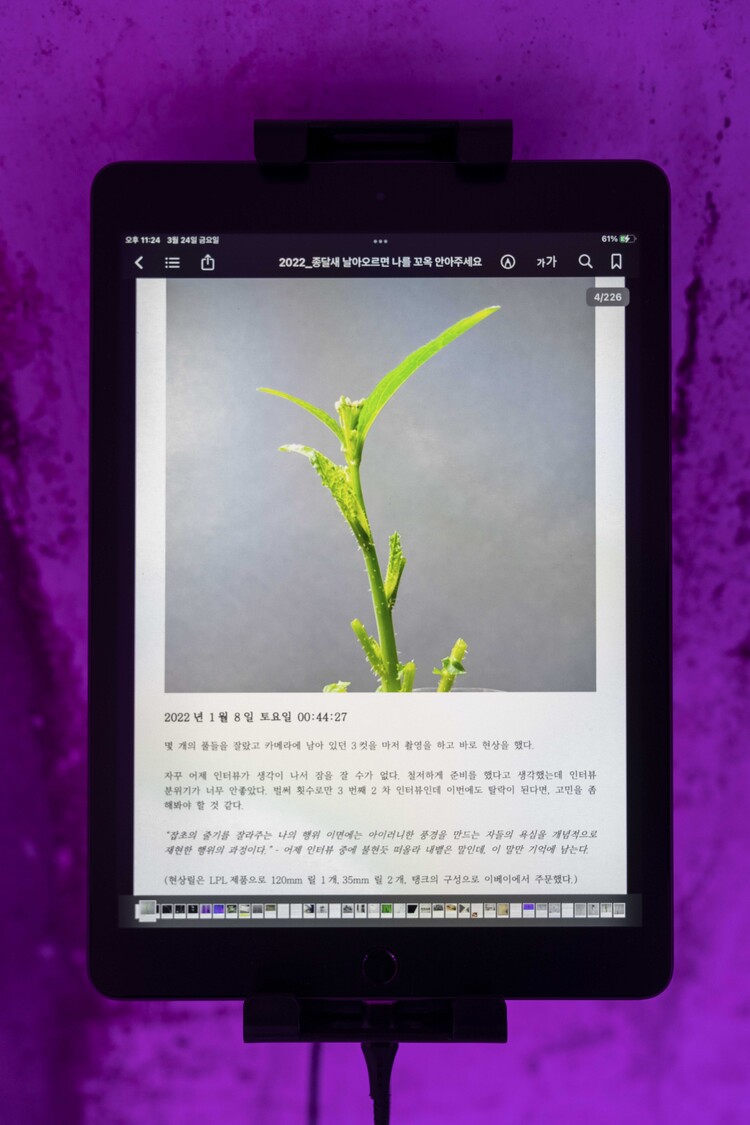

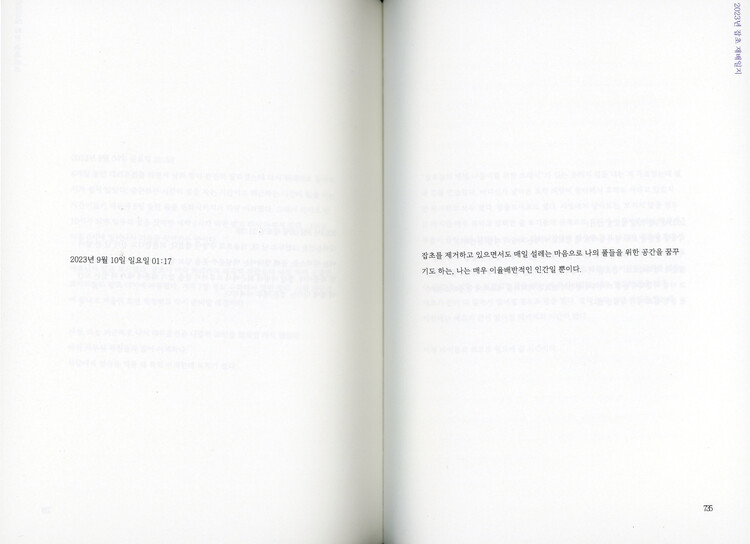

제주도 귀덕의 600평 규모 땅에서 아로니아 농사를 배우고 일구는 초보 영농인 이다슬은 작 물 재배의 과정을 꼼꼼하게 기록하기로 한다. 그의 영농일지에는 아로니아에 관한 이야기만큼 이나, 자신을 위협하는 ‘도무지 알 수 없는’ 풀에 대한 한탄 또한 빼곡하다. 경작지를 초토화 하는 풀을 제거하길 반복하고, 매일 제초 작업을 해도, 다음날이면 어김없이 아로니아 사이로 다시 모습을 드러내는 잡초의 질긴 생명력 때문에 그의 지문은 흐릿해질 정도였다. 땅을 일구 어 온 이들이면 누구나 피할 수 없는 풀과의 대결에서 그는 돌연 태도를 바꾸었다. 잡초의 종 자를 채종하고 잡초의 생장을 관찰하기로 말이다. 그에게 어떠한 물음이 솟구쳤던 것일까.

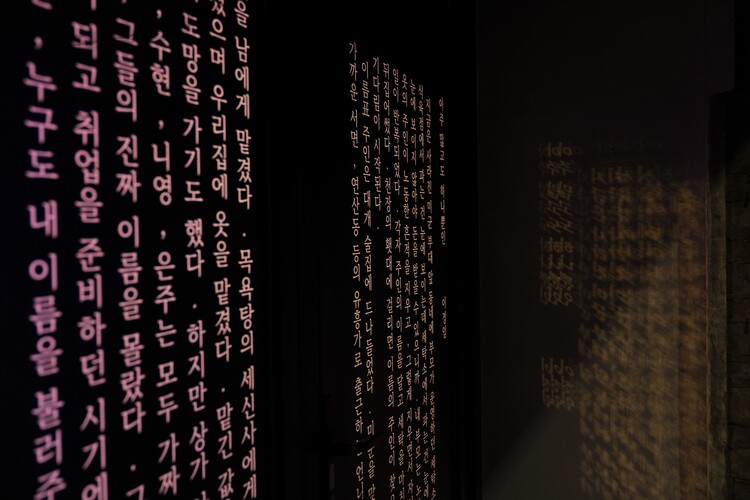

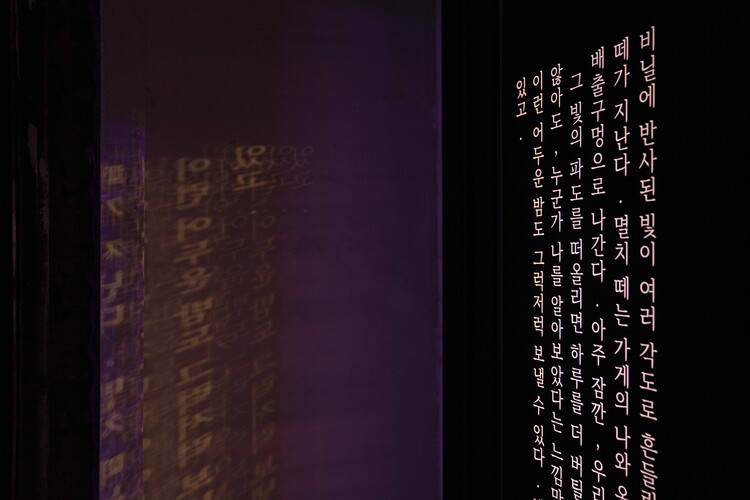

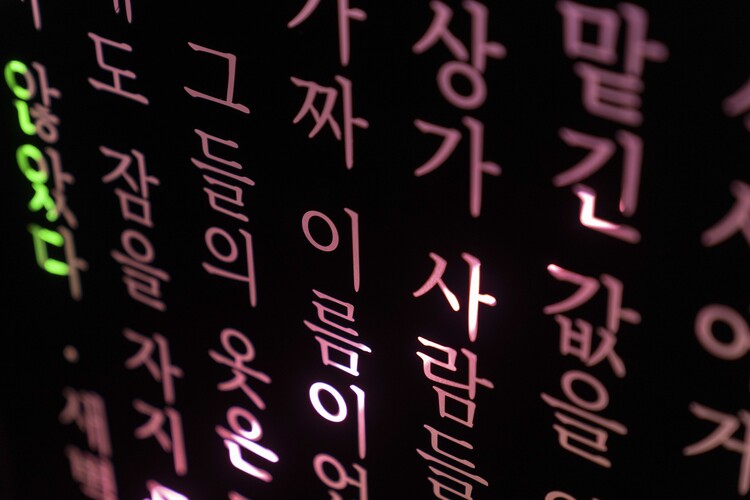

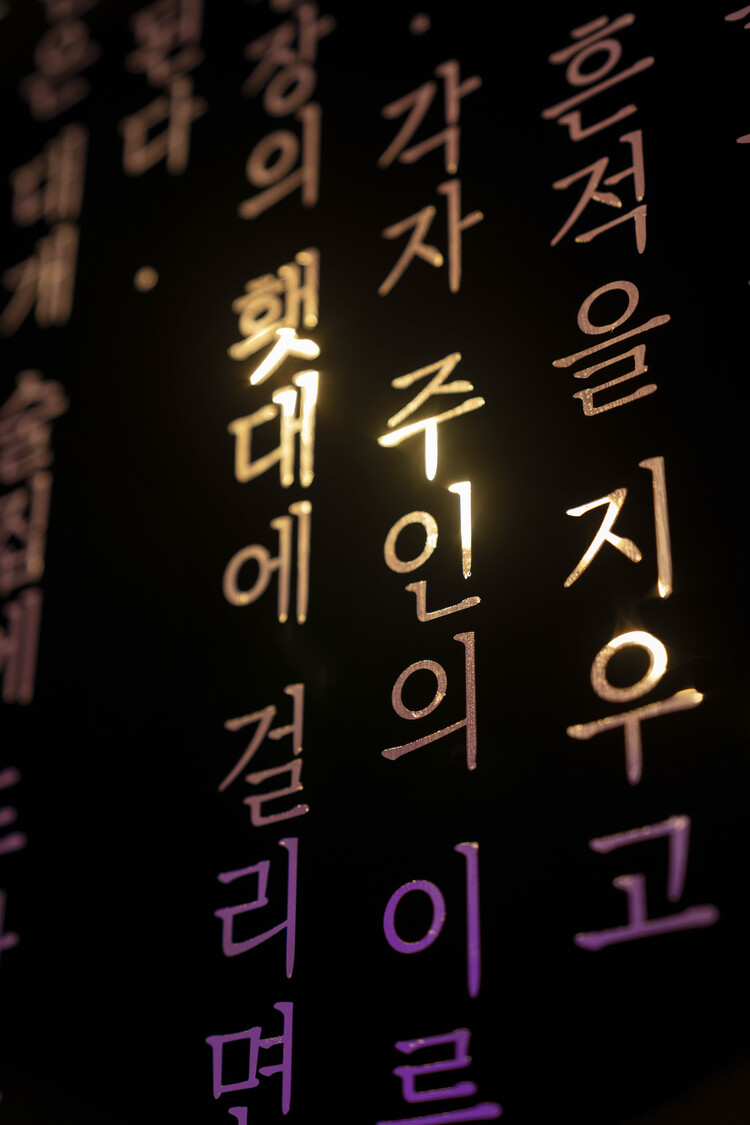

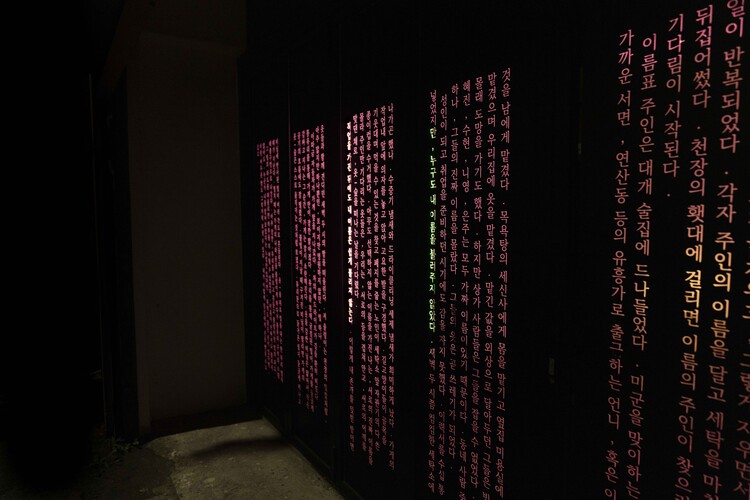

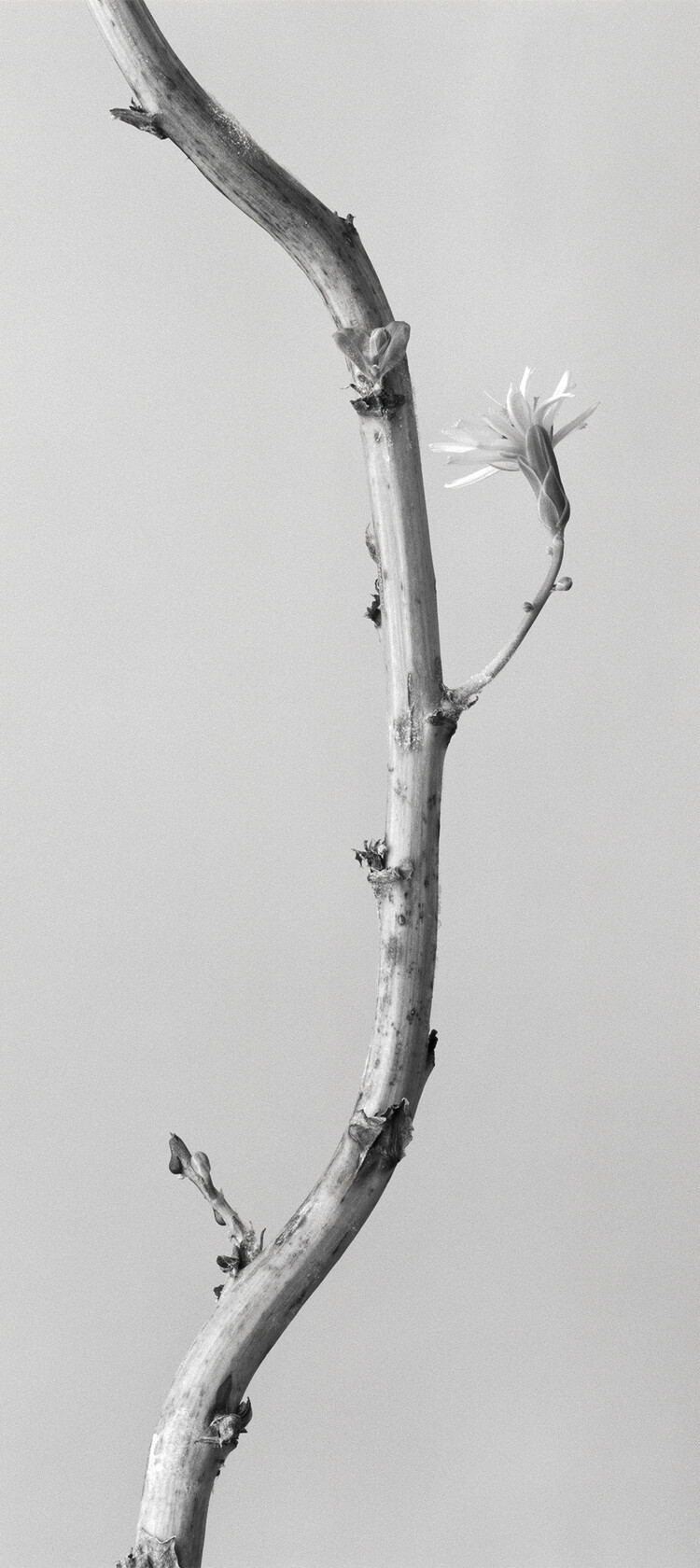

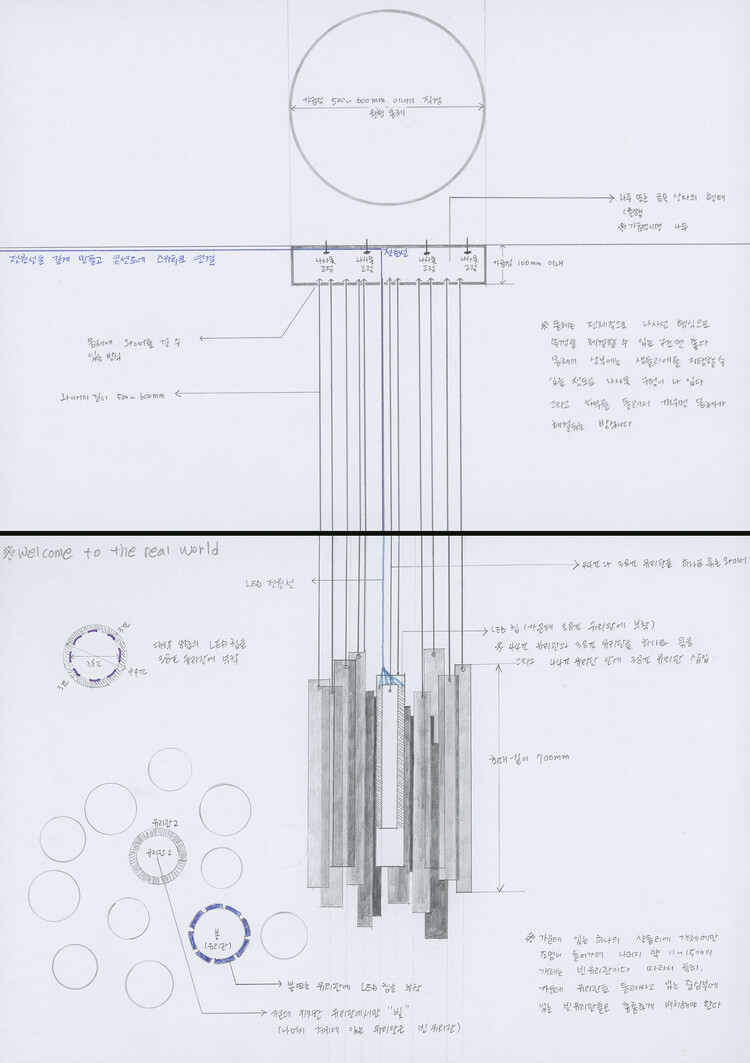

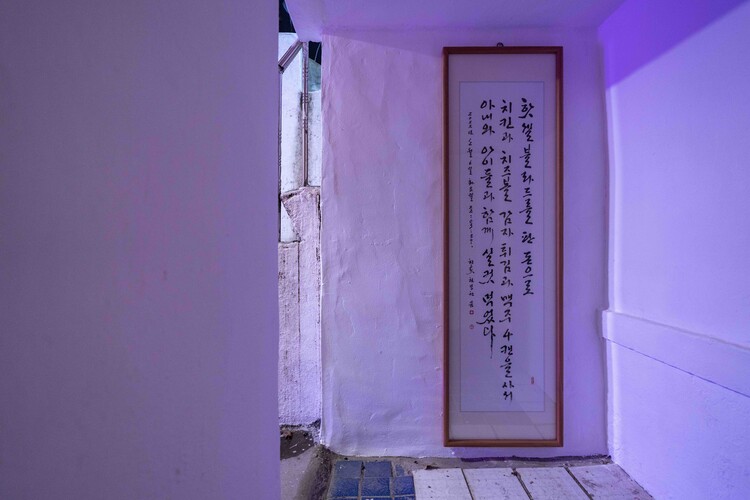

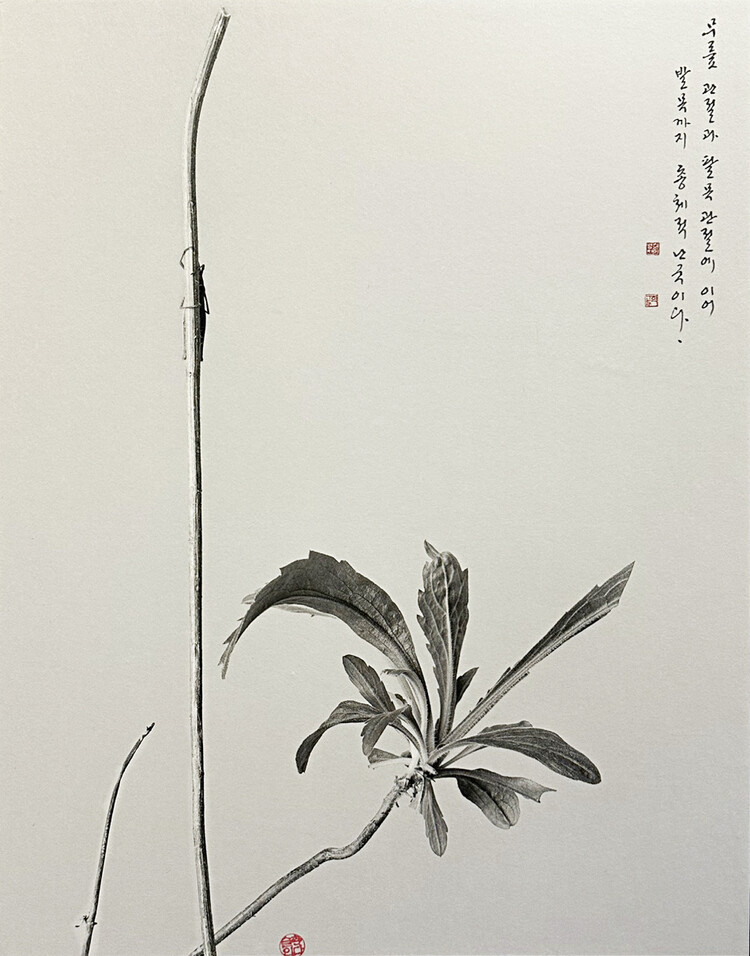

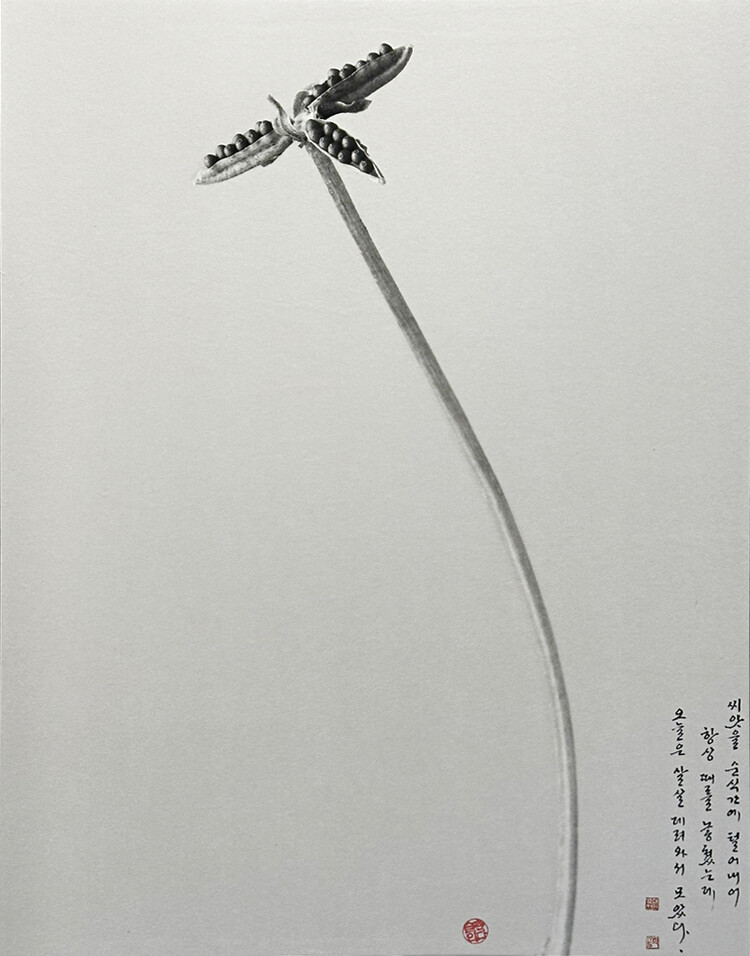

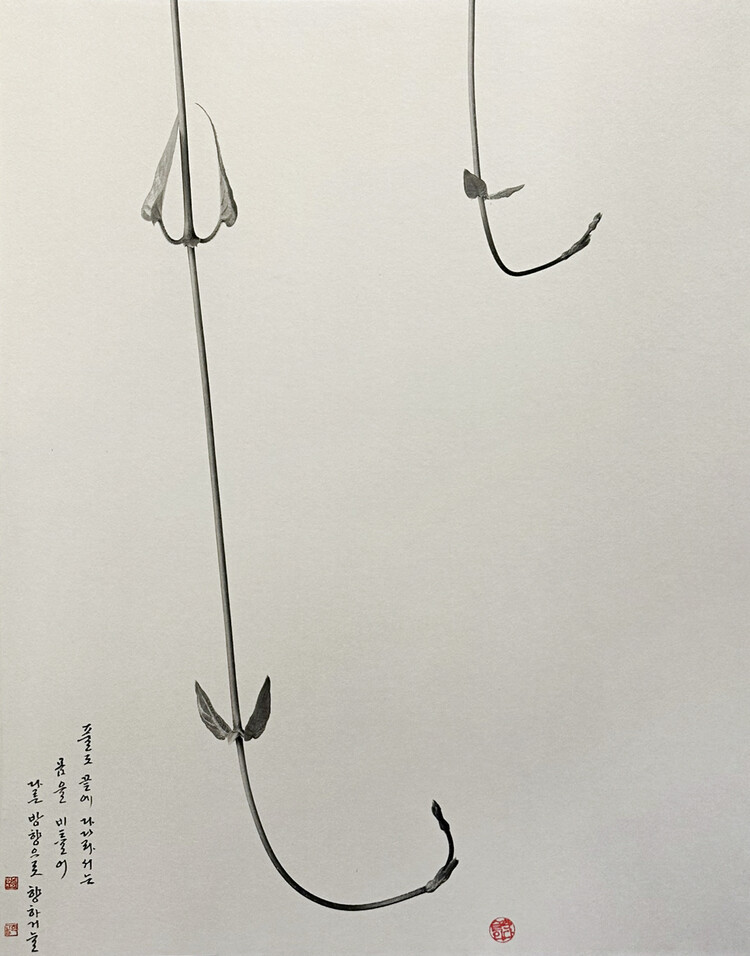

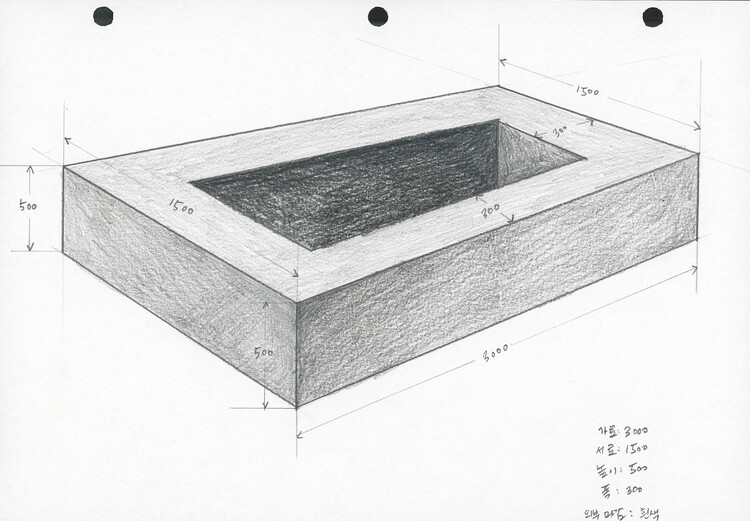

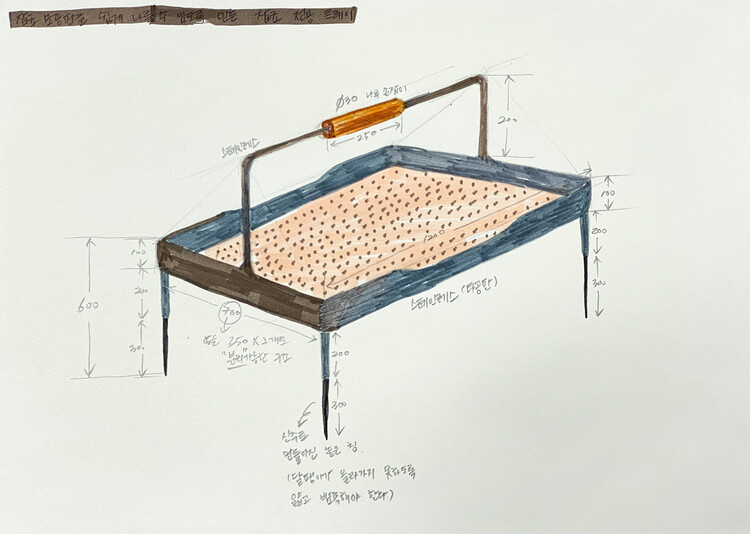

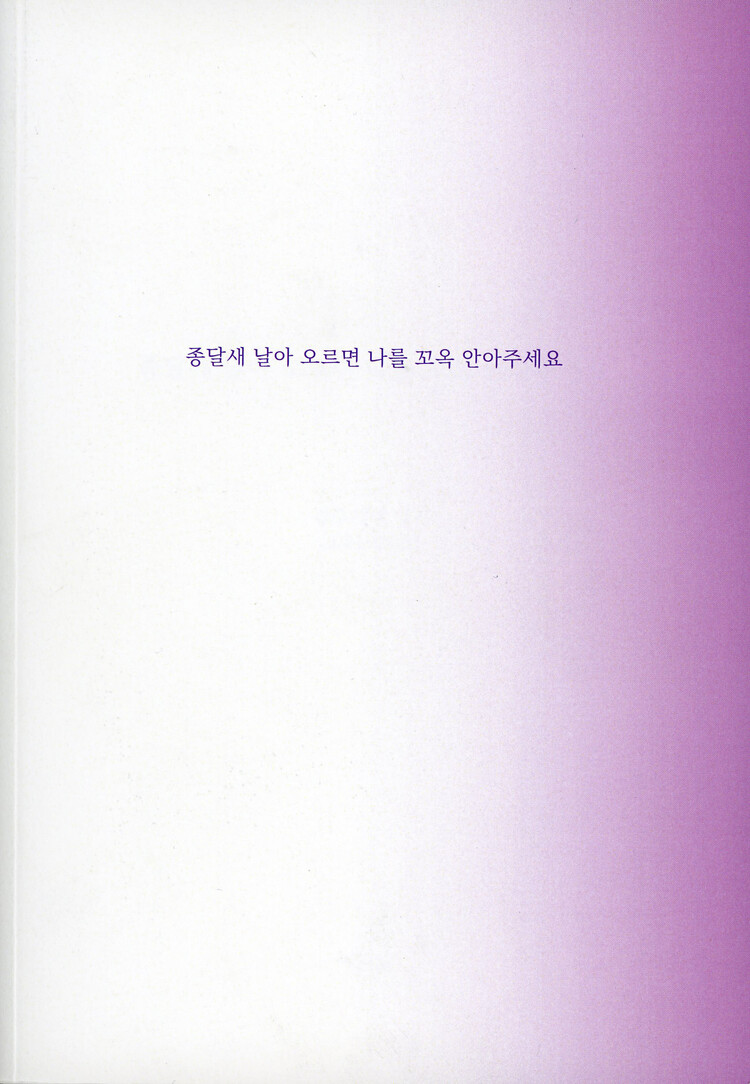

《단풍을 볼 수 없는 청년에 대한 이야기》는 잡초를 재배하며 우연히 발생한 사건이나 심정을 글과 사진으로 기록하고, 잡초를 매개로 한 매체들을 집적한다. 일례로 세포아 풀을 위해 제 작한 화분, 잡초 모종의 이동을 돕기 위한 선반, 잡초에서 채종한 씨앗이 자라난 60여 개의 화분 등이다. 좁은 흙에서도 생과 사는 반복되고, 새로운 생태계가 지속된다. 흑백사진 시리즈 <종달새 날아오르면 나를 꼬옥 안아주세요>와 잡초 재배 아카이브 이외에도 그는 여러 작업 자와 협업을 시도한다. <우리들의 밝은 미래>는 이정임 소설가가 글을 썼고, <잡초 재배를 위 한 음악>은 뮤지션 아완이 참여했으며, 헌곬 현병찬으로부터 협서를 받은 <초충도>는 전시장에서 유기적으로 공생하는 관계에 놓여 있다.

잡초의 연접성

가꾸지 않아도 저절로 나서 자라는 풀을 잡초라고 한다. “잡다한 풀”이나 “소용없는 풀” 또는

“약보다 해가 큰 풀”이라는 사전적 정의는 풀이 지닌 효용성을 잣대로 판단하여 붙여진 이름

이다. 잡초는 인간이 관리하는 땅에서, 경작지, 공원, 정원, 화단과 같은 녹색지대에서 토양

에 뿌리를 내리기 무섭게 뽑혀 나가는 부정한 존재다. 인간의 목적에 불응하는 잡초는 부지런

히 그들의 영역을 확장해 간다. 잡초는 인공의 공간을 무심하게 침투하고 손쉽게 혼돈의 상황

으로 만들어 버리는 탁월한 능력을 지녔다. 이들은 경제적 가치에는 부합하지 않으므로, 사회 의 울타리에 속하지 못한다. 목적에 벗어난 존재들의 집합체인 것이다. 그들이 식물학 분류에

따른 학명을 지녔어도, 작물로써 효용적 가능성이 있더라도, 현재의 목적이나 쓰임새가 우선

할 뿐이다.

이다슬은 땅을 물려받고 농사를 시작했다. “풍경을 관찰하고 그 공간의 의미를 기록”하던 작 가는 작물을 고르고 농사를 일구고, 제초제를 사용하지 않기로 결심한다. 그는 땅 위로 구슬 땀을 흘리고 고된 노동을 불사하며 경작지의 소유자가 되어간다. 렌즈 뒤에 선 기록자는 이제 렌즈 속 주체로서 삶을 소유하였다.

지극히 인간 중심적인 아무런 의미도 없는 존재에게 시간과 정성을 들여 마음을 다해 최 선의 노력을 다해 키웠을 때, 나의 이런 모습, 그리고 모든 과정을 텍스트로 기록하고 그 텍스트를 통해 프로젝트의 끝에서 나를 돌아봤을 때, 이 프로젝트가 어떻게 다가올지 알 고 싶었다. _ <나를 꼬옥 안아주세요> 작업노트 중에서

무용한 잡초의 씨를 심고 정성껏 돌보며 잡초의 생장을 낱낱이 적어간다. 귀덕의 땅으로부터 위배되는 잡초는 그들을 위한 재배실에서 목적도 욕망도 쓰임새의 울타리를 빗겨나 변종으로 거듭난다. 두 공간 사이에 지각적 식별불가능한 모순이 움튼다. 재배실의 잡초들은 단년생이 아닌 3년 가까이 영속적인 삶을 영위하며 예술적 언어를 획득한다.

이다슬이 주목한 잡초의 생리에서 단토의 ‘연접성 (disjunctiveness)’으로 유연하게 사유의 가 지를 뻗어본다. 그는 동시대 예술에서 다원주의(interdisciplinary art)는 매체들의 열린 연접 성에 의거할 때 이해할 수 있다고 하였다. 열린 연접성이란 말 그대로 연속적으로 이어지는 다양한 개체들의 행렬이자 선언으로 단일한 내러티브에 종속되거나 단일한 매체에 머무르길 거부하는 속성이다. 잡초는 연접성의 종(species)이다. 작가와의 인터뷰에서 그는 아로니 아 나무를 보호하기 위해 잡초를 제거했던 다양한 방법을 들려주었는데, 잡초를 박멸하기 위 해 매일 풀을 뽑고, 깊이 박힌 뿌리까지 제거하고, 심지어 불로 태워 보기도 하고, 잡초를 애 초에 차단하는 멀칭이란 비닐을 덮어 보았지만, 잡초는 어김없이 다시 나타났다고 하였다. 잡 초는 빠르게 자란 후 단기간에 수분을 마치고 종자를 퍼뜨린다. 이것은 그들만의 생존 법칙이 자 치밀한 전략이다. 인간의 제재와 통제를 넘어서기 위한 잡초만의 행동력이라 할 수도 있겠 다. 그러니 아무리 없애려 해도, 다음날 좀비처럼 다시 그 자리에 돋아난 풀을 피할 수 없는 일이다. 제초제를 사용하지 않고선 대를 이어받은 다음 세대의 풀을 우리는 또 만난다. 그러 므로 잡초는 객체가 아닌 집합체로 명명된다. 외형이 다르고 생육이 달라도 그들은 초현실적 으로 증식하는 잡초이다.

이러한 잡초의 속임수는 연접성에 기반한다. 이들의 놀라운 전술은 잡초가 인간과 공진화를 이룬다는 한 가지 가설 속에서 더욱 선명하게 능력을 발휘한다. 잡초는 땅속에 어마한 규모의 시드 뱅크(종자은행, seed bank)를 보유하고 있다. 이나가키 히데히로는 『도시에서, 잡초』에 서 잡초에 전략에 관한 연구를 소개했는데, 그에 따르면, “영국의 보리밭 1㎡ 면적당 7만 5,000종의 잡초 씨가 들어 있”다는 것이다. 잡초를 뽑는 순간 뿌리 아래 깊은 곳에서 준비 중이던 다른 종자는 바깥으로 진출한다. 잡초를 제거하는 이가 알 수 없는 잡초의 영민한 활동이 땅속에서 상시 대기 중이다. 이걸 모른 채 잡초를 뽑는 순간 잡초의 연접성은 촉발되는 것이다. 뽑으면 뽑을수록 그 자리에 더욱 활개를 치는 그들의 생리에 숨겨진 지혜이다. 공진 화는 자연과 주변이 상호작용하며 상대의 변화에 맞춰 점차 진화해 온 과정이자, 지구에서 생 명체와 비생명체가 서로 맞춰가며 변화하는 것을 말한다. 잡초의 열린 연접성은 귀덕의 땅을 매개로 이다슬과 공진화를 이루며 폭발적으로 번성했을 것이다. 그리고 예술적 전회를 맞이한 다. 《단풍을 볼 수 없는 청년에 대한 이야기》에서 작품들은 잡초의 열린 연접정을 상기시킨 다. 이다슬은 자신이 소유한 땅의 목적에 반하는 존재, 절대 사라지지 않는 잡초의 성질에서 예술의 가능성을 보았다. 그 가능성은 작가 자신의 외연 또한 와해한다. 이번 전시는 사진이 란 매체가 지닌 장르의 경계를 확장하며, 예술의 연접성을 구현하고 있다.

무채색의 공진화

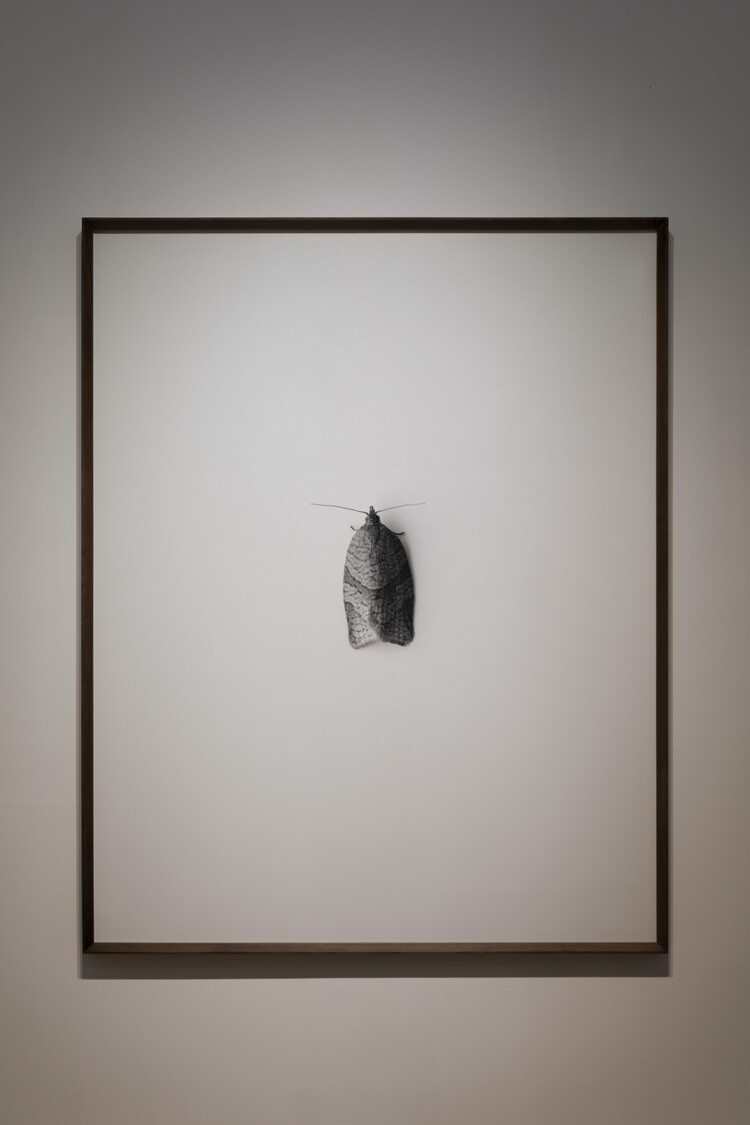

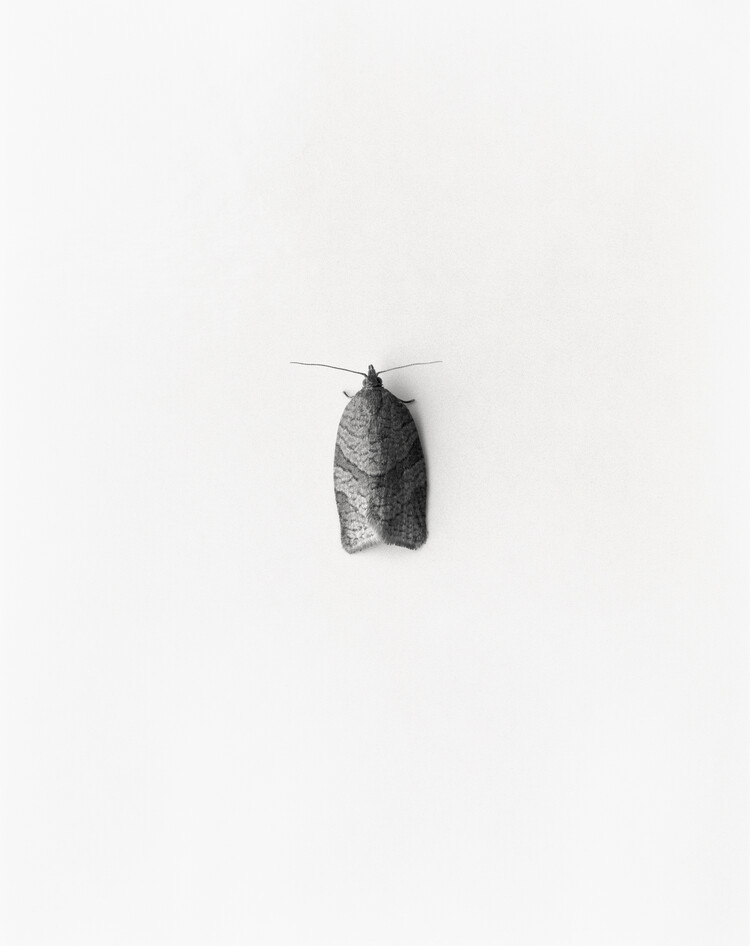

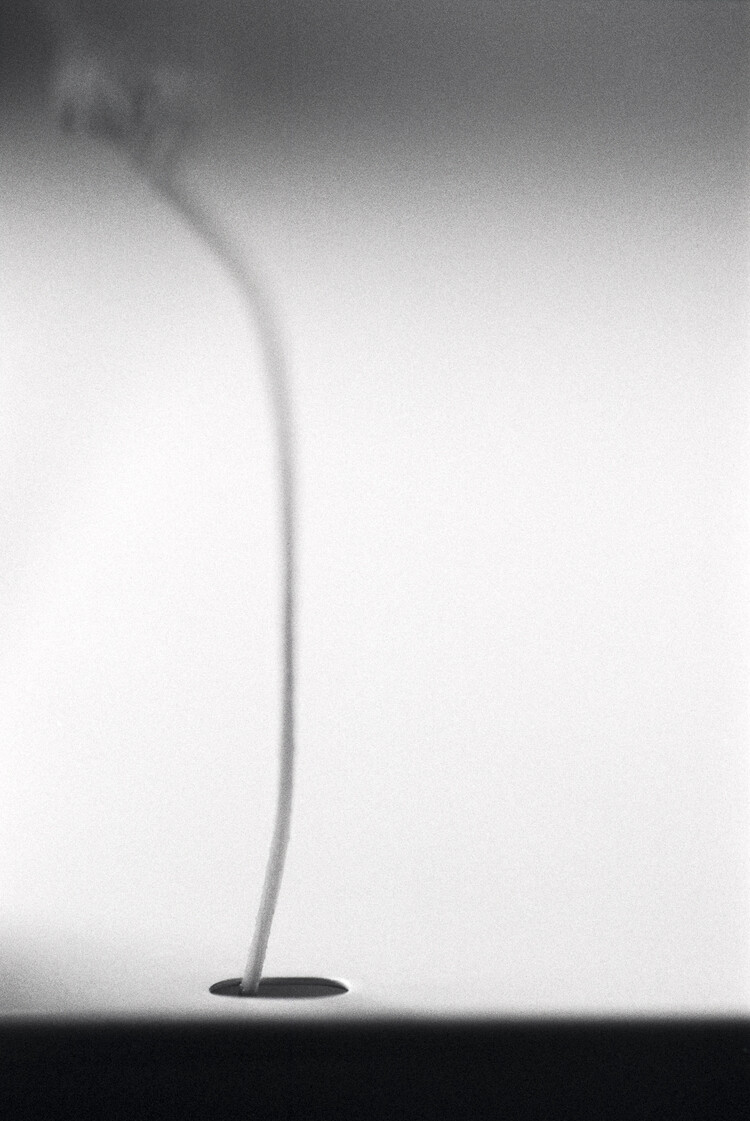

윈도우갤러리와 1층 벽에 걸린 <종달새 날아오르면 나를 꼬옥 안아주세요> 시리즈는 잡초의 꽃(224-A-1, 2023), 잡초에서 태어난 나방(219-B, 2023), 잡초 이파리에 은신한 노린재 (23-1-D-3, 2023)처럼 잡초가 이룬 생태계를 포착한다. 세 점의 흑백사진은 볼수록 미묘하 다. 선명하게 존재하던 이미지는 차차 흐려지더니 본연의 색이나 크기의 판단을 보류시킨다. 이미지는 흰색과 검정의 균형을 따라 무채색 공간으로 점철된다. 이들은 배제된 것들만의 세 상을 열어젖힌다. 자연의 법칙도 사회적인 쓰임새도 지식의 명명도 거부하는 잡초의 선언이 다. 바닥에 놓인 매끈한 트레이를 향해 걸음을 옮기는 순간 불시에 공간을 파고드는 파열음. 선언은 요란하게 부딪히며 흩어진다. 후미진 계단 위의 문에서 경고음이 울려 퍼진다. 그곳은 은밀하게 선언이 움트는 곳이다. 선언의 행렬은 불시에 사라지고 다시 시작되길 반복하며 무 채색 공간에서 긴밀한 생태계를 구축해 간다.

본질이 소멸하면 욕망이 사라지는가? 욕망의 장막을 걷어내면 본질에 다가갈 수 있는가? 단풍의 붉은색을 볼 수 없었던 청년은 소멸하지 않은 것을 소멸한 채 보아야 했다. 모순은 다른 감각을 벼리게 만든다. 이다슬은 모순을 자양분으로 삼은 잡초의 선언을 통해 예술의 생장점 을 발달시켰다. 4층과 5층으로 이어진 전시는 생장점이 향하는 행보를 가늠하게 한다. 다양한 주체와 공생관계를 맺어가는 과정에서 이다슬은 기획자, 관찰자, 기록자, 연구자, 매개자, 관 리자로 자신을 분화한다. <초충도>(2023)는 여덟 폭 병풍으로 잡초의 생태계 면면을 파노라마 로 구성한다. 일반적인 병풍의 구조 속에서 잡초는 자신을 꼿꼿하게 드러낸다. 시대의 변화에 사라져 가는 것과 부정된 것이 조화를 이룬다. 재배일지에서 발췌한 글 또한 기발하다. 여덟 가지 장면은 작가와 잡초가 이룬 공진화의 과정을 가늠하게 한다. 사계절의 흐름, 생과 소멸 의 과정, 귀덕과 귀덕 외부의 세상을 투영하는 틀을 제공한다. 무채색 공진화는 다양한 경계 를 연결하고 꺾으며 확장하고 있다.

이번 전시에서 무채색이 잡초의 선언이라면 핑크빛 조명은 긴장을 생성한다. 식물을 재배하는 등은 자외선 파장으로 전시장을 물들인다. 핑크빛이 산란하는 공간은 현실로부터 이들을 분리 하고 초현실적 세계로 탈바꿈시킨다. 조명이 내리쬐는 곳에서 3년을 살아낸 잡초가 자라고 있 다. 이곳에서 성장하는 식물은 쓸모를 상실한 잡초와 다른가? 귀덕의 잡초는 계절의 흐름에 따라 이파리를 키우고 종자를 만들고 소멸의 절차를 따랐다. 자연은 평균으로 가늠할 수 없으 며, 언제나 돌연변이와 변종을 허가한다. 그들도 이들도 예측하기 어려운 우연과 변수를 단지 극복할 뿐이다. - 3 마치며 이다슬은 자신의 삶에 침투한 잡초와 치열하게 투쟁하고 화해하는 과정에서 예술적 공진화를 구축하였다. 그가 잡초를 재배하며 보냈을 긴 시간은 모순으로부터 움튼 잡초의 선언으로 발 현되었다. 그의 물음은 우리의 삶에 자라나는 뿌리 깊은 모순을 비추며, 오랫동안 우리를 지 배해 온 망각을 제거한다. 그가 렌즈 너머로 바라보던 모순은 이제 먼 풍경이 아니다. 자신이 매일 밟고 일어서는 땅으로부터, 그곳에 미시적인 소우주의 생태계로부터 시작하고 있다. 잡 초의 열린 연접성은 우리를 둘러싼 모순으로부터 예술적 상상을 움트게 한다.